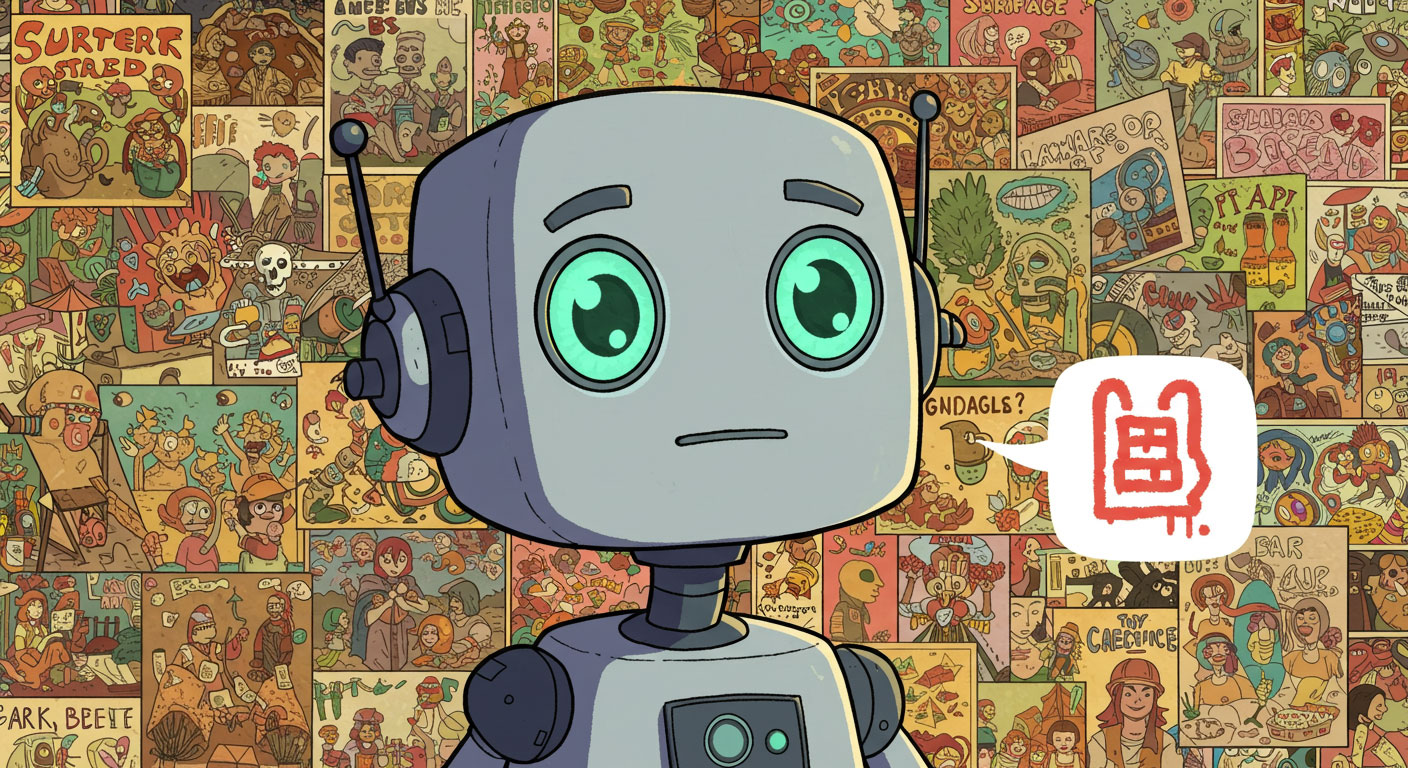

イラストの天才、ロゴの凡才 AIという“創造者”の二面性

序章:創造の名を借りた“二重構造”

美麗な風景画、幻想的な人物画、異次元の構図──今やAIが描くイラストは、人間を凌駕する勢いで進化している。「AIが創造する」という言葉に、もはや違和感を覚える人は少ないだろう。

しかし、そのAIに「ロゴをデザインして」と頼むと、途端に奇妙な結果が返ってくる。文字は崩れ、構成は不安定、意味はどこにもない。

なぜAIは「イラストでは天才的」なのに「ロゴでは凡才」なのか?

この“創造者としてのAI”の二面性こそ、現代の人工知能を語るうえで避けては通れないテーマだ。

第1章:再構成の魔術師──AIが得意とする“視覚の美学”

生成AI(特に画像生成系)は、過去に人間が作った膨大な画像を学習し、それをもとに新たな画像を出力する。「創造」というより「再構成」に近いこの作業には、極めて高い技術が必要とされる。

たとえば、

MidjourneyやStable Diffusionに「近未来の都市を油絵風で」と指示すると、驚くほど完成度の高い作品が生成される。

色彩、構図、光源処理、マテリアルの表現などが、プロのイラストレーター顔負けの水準で調和する。

この“再構成の魔術”を可能にしているのが、ディフュージョンモデル(拡散モデル)というアルゴリズムだ。

これは、画像を一度「ノイズの塊」に分解し、そこから段階的に“意味のある絵”へと再構成する手法であり、AIの“イラスト的才能”を支えている。

だが、それはあくまで“視覚の快”に過ぎない。

第2章:ロゴは「意味の圧縮装置」である

一方、ロゴとは「抽象性」と「意味性」が強く求められる表現物だ。

- 視覚の単純さ

- 概念の凝縮

- 社会的文脈への適応

- タイムレスな記号性

たとえば、Appleのロゴは「知性」「親しみ」「シンプルさ」を同時に伝え、Nikeのスウッシュは「動き」「スピード」「情熱」の象徴だ。

ここで重要なのは、「意味を発するためにどれだけ削ぎ落とせるか」という設計思想である。イラストが“足し算”の表現であるのに対し、ロゴは“引き算”の極致だ。

AIはこの“引き算の創造”が苦手だ。なぜなら、意味の抽象化には「人間の文脈」「文化的背景」「記号の歴史」など、明示されない情報を統合する力が必要だからだ。

第3章:「意図」と「文脈」を持たない創造性の限界

ロゴ制作において、最も重要なのは「意図の設計」だ。どのような文脈で、どんな相手に、どのような印象を与えたいのか──そうしたコンセプト設計の段階がロゴの根幹をなす。

ところがAIは、この「意図の操作」ができない。

AIにとっての“創造”は、統計的なパターンと出力形式にすぎず、「誰のために」「なぜ今この表現を選ぶか」といった哲学は存在しない。

つまり、AIがロゴに弱い理由は、次のようにまとめられる:

- 目的意識の欠如

- 社会的記号論の理解不足

- ブランドという“意味の物語”の再構築不能

ロゴは「誰かに何かを伝える」ために設計される。AIはそれをまだ、理解していない。

第4章:タイポグラフィという“試練”

多くのロゴには「文字」が含まれる。これがAIにとっての“第二の壁”だ。

AIによる画像生成では、文字(タイポグラフィ)の再現が極めて不安定になることが多い。

たとえば「AI」という単語をロゴ化しようとしても、以下のような現象が発生する:

- アルファベットが崩れる(Aが左右非対称、Iが斜めになる等)

- 一貫性がない(同じ文字でも別の形で登場)

- 美しさはあるが“読めない”

これは、AIが「文字を線として見ている」ためだ。人間にとって文字は意味のある記号だが、AIにはそれがまだただの図形に過ぎない。

第5章:AIがロゴを作れる未来は来るのか?

将来的に、AIは“ロゴの凡才”から脱却できるのだろうか?

ポイントは「意味の理解をどうアルゴリズム化するか」にある。

いくつかの兆候はすでに現れている:

- ✅ マルチモーダルAIの進化

画像、文章、音声などを横断して理解するAI(GPT-4oなど)は、「意味のネットワーク」を形成しつつある。 - ✅ コンテキスト指向型設計支援

AIがユーザーとの対話から目的・理念・価値観を引き出し、そこからロゴ案を提示する「協創デザイン」が実験されている。 - ✅ 記号論と構造主義の融合

ロゴは社会的・文化的記号の集積物であるため、AIが「記号と社会の関係」を理解できるようになれば、ロゴ設計への応用が可能になる。

第6章:共創こそがAIにできる“最適なロゴ制作”

AIは今、「天才的な補佐役」としてロゴ制作に使われ始めている。完全自動生成ではなく、“人間と協働する”という枠組みの中で、以下のような共創が現実化しつつある。

ロゴ共創のプロセス(理想形):

- AIが複数のビジュアル・構成案を生成

- 人間が意味や意図をベースに選択・修正

- AIがフィードバックを受けて再提案

- 最終案に人間が“意味”を吹き込む

このサイクルは、デザインを“速く・多様に・意味深く”する新しい道となるだろう。

結章:創造者AIに「哲学」はあるか?

AIは間違いなく“創造者”となりつつある。

しかしそれは、単なる生成者(Generator)か、それとも意図と哲学を持つ設計者(Designer)かによって意味がまるで違う。

イラストでは天才、ロゴでは凡才──この分断は、「創造とは何か?」を再び人類に問い直している。

創造とは、意味を問うことである。

そしてその問いこそ、人間にしかできない、今のところ唯一の“創造”なのかもしれない。