未来人がAIに“古代の暮らし”を聞く日

序章:時間を超えて問いかけるという発想

「未来人がAIに“古代の暮らし”を尋ねる日が来る」。

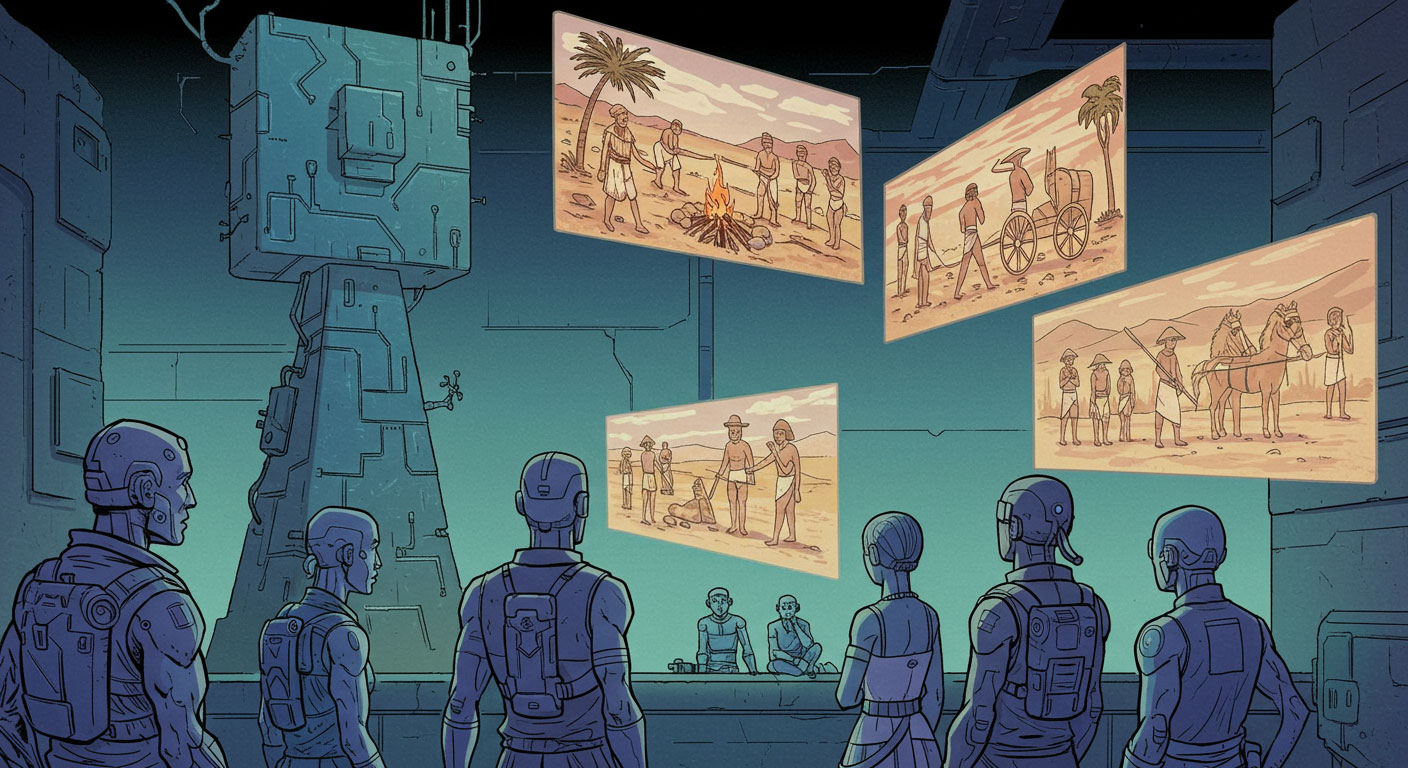

この一文に、あなたはどんな光景を思い描くだろうか。宇宙コロニーに住む子どもがAIに話しかけ、「昔の地球では人はどうやって生活していたの?」と問いかける──そんなSFの一場面かもしれない。

けれど、これは空想ではなく、すでに静かに始まりつつある現実だ。AIは今、時間という次元を“検索”や“解析”を通じて、越え始めている。そしてそれは、人類にとっての「記憶装置の拡張」を意味する。

このブログでは、「AIが歴史を語る未来」の姿を多角的に考察していく。

第1章:AIは“過去”をどう学ぶのか?

人類の痕跡を読み解く「歴史モデル」

まず、AIはそもそも過去をどう知るのだろうか。

AIが歴史を語るには、当然ながら「学習対象」が必要だ。人類が遺した膨大な文献、遺物の記録、地層データ、DNA配列、衛星画像──それらをAIは統合し、相関性を分析していく。

たとえば、Google DeepMindやOpenAIなどの研究機関では、すでに歴史的資料をAIに読み込ませて解釈させるプロジェクトが始まっている。特に注目されるのは「マルチモーダルAI」だ。これは文章だけでなく、画像・音声・数値・地図・気象データといった異なる種類の情報を横断的に解析できるAIを指す。

このようなAIに、縄文時代の住居跡の写真や土器の図柄、同時代の動植物の気候データを与えると、「どんな生活が営まれていたか」を仮説的に再構成することができる。これはもはや、人類の過去を“予測”する新しい科学と言ってもいい。

第2章:記録されなかった“暮らし”を復元する技術

欠けた情報を補完する「推論AI」

古代の暮らしには、文字が存在しない時代も多い。当然、記録は乏しく、「わからないことだらけ」が現実だ。

しかし、ここにAIの真価がある。AIは“断片的なデータ”から“整合的な全体像”を構築するのが得意だ。統計的な補完処理を行い、足りない部分を補っていく。

例を挙げよう。たとえばAIに「1万年前の気候変動」「当時の植生」「遺跡の人口推定」「出土した動物の骨格情報」などを学習させれば、まだ発見されていない食生活や移動手段、社会構造までもある程度予測できる。

ここで使われるのが「ベイズ推論」や「拡張生成モデル」だ。これは、既存の情報をもとに、最もありそうな解釈を導き出すアルゴリズムである。専門用語で恐縮だが、これは“データに基づく想像力”と言い換えることもできる。

第3章:なぜ未来人は古代をAIに尋ねるのか?

“歴史に対する欲望”の変質

興味深いのは、AIによって人々の「歴史との向き合い方」が変わりつつある点だ。従来、歴史とは「専門家が語るもの」であり、「学校で学ぶもの」だった。だが、今後の社会ではこうなるかもしれない。

「ねぇ、AI。1万年前、人はどんな家に住んでいたの?」

そんな質問が、子どもたちの日常になる。しかもその回答は、絵・音声・3Dビジュアライズを伴って返される。つまり、教科書の代わりにAIが“個別教師”として機能するのだ。

これは、「教育のパーソナライズ化」が進んだ社会では当然の帰結とも言える。未来人にとって、歴史は“記憶”ではなく、“再体験可能な知識”となる。VR(仮想現実)やAR(拡張現実)と組み合わされれば、AIが生成した「古代の街並みの中を歩く」ことすら可能だ。

第4章:記憶は誰のものか?──AIが語る歴史の倫理

過去をAIが語ることの“危うさ”

だが、この流れには懸念もある。AIが語る“古代の暮らし”は、本当に正しいのか?──これは今後のAI社会において極めて重要な問題になる。

AIはあくまでも確率で語る。つまり「最もあり得そうな過去」を提示するが、それは必ずしも真実とは限らない。さらにAIは「ナラティブ(物語)」を紡ぐため、意図しない脚色が加わることもある。

この時、「AIが語る歴史」が「人々の信じる歴史」になってしまう危険性がある。そこには、事実の歪曲や文化的バイアス、権力的な編集が潜む可能性もある。

ここに登場するのが「ヒューマン・イン・ザ・ループ(HITL)」という考え方だ。これは、AIの判断に人間の確認を必ず挟むというAI運用の基本原則である。未来の歴史教育や記録保存においても、「AIが生成した歴史」は「人間が確認した歴史」でなければならない。

第5章:AIが“語り部”になる時代

語り部の代替ではなく、補完としてのAI

昔、日本には“語り部”と呼ばれる人々がいた。文字が読めない人のために、耳で聞く歴史を伝えていた。21世紀の今、その役割をAIが担いつつある──ただし、それは「代替」ではない。「補完」だ。

AIは、記録と記憶の“解像度”を上げる道具である。古代の暮らしに対する人々の“理解”や“共感”を深める手段に過ぎない。だがその役割は、今後あらゆる教育・研究・文化活動において中核的なものになっていくだろう。

近い将来、「AIによる歴史ナビゲーター」が登場しても何ら不思議ではない。ユーザーはスマートグラス越しにAIと会話しながら、「この遺跡の暮らしはどうだったの?」とリアルタイムで尋ねることができるだろう。

終章:過去と未来をつなぐAIの“時間感覚”

私たちは今、AIという“人工的な知性”に、過去の暮らしを尋ねる時代に入りつつある。そしてその流れは、いずれ「未来人が過去を知るための主要な手段」となっていくだろう。

古代の火の起こし方、交易ルート、布の織り方、農作業のリズム──それらが、AIによって再構成され、未来の人々に“語られて”いく。まるで、時間が一つのネットワークの中で繋がり直すような感覚だ。

AIは「便利なツール」に留まらず、「文化的な記憶装置」として、私たちの歴史観そのものに影響を与え始めている。

AIとは、過去を生き直すための未来の扉なのかもしれない。