AIが人間の「さぼり癖」を最適化したら?

第1章:さぼり癖──人類の“バグ”か、それとも進化か?

「またSNSを見てしまった」「集中したいのに、なぜか掃除を始めている」──人間の“さぼり癖”は、日常のあらゆる場面で顔を出します。生産性向上を追求する現代において、これはまるで「邪魔者」のように扱われがちです。

だが、果たして本当にそうでしょうか?

人類は数百万年の進化のなかで、限られたエネルギーを節約しながら生き延びてきました。無駄に動かないこと=生存戦略だった時代。つまり、「さぼる」という行動は進化的に見て合理的なのです。

現代における“怠け”は、本能の名残。その意味では「意志力が弱い」「自己管理ができない」といった単純な話ではありません。

そしてこの人間特有の“非効率”を、AIがどう捉え、どう“最適化”するか──ここに、未来社会の働き方が見えてきます。

第2章:AIの視点──「人間は非効率な動物である」

AIは、何十億ものデータをミスなく処理し、感情に左右されることもありません。そんなAIから見ると、人間はこう映るでしょう。

- 計画通りに行動しない

- 感情で行動がブレる

- 同じミスを何度も繰り返す

- モチベーションに波がある

実際、AIベースの「ヒューマンパフォーマンスモニタリングツール」では、多くの人間が1日のうちに80〜120回の“注意の断絶”をしていると判明しています。

Slackやメール通知、スマホの着信、トイレ、コーヒーブレイク……。これらの小さな“脱線”が積み重なって「怠け」になっている。

そこでAIが考えるのは、「いかに人間の“怠け”を削減するか」ではなく、「怠けのメカニズムそのものを再設計できないか」という問いです。

第3章:さぼりを検出・分析・スコア化する時代へ

すでに、いくつかのテクノロジーでは“人間の非生産性”の兆候を検出する試みが進んでいます。

- 例1:キーストローク・マウス挙動の変化から集中度を判定

- 例2:視線トラッキングによる“飽き”の検出

- 例3:ブラウザタブの切り替え頻度から“逃避傾向”を予測

これらをAIがスコア化し、「今、あなたは90%の確率で“さぼり状態”にあります」と可視化したらどうでしょうか?

おそらく最初は不快に感じるでしょう。しかし、これが当たり前になる時代が、すぐそこに迫っています。

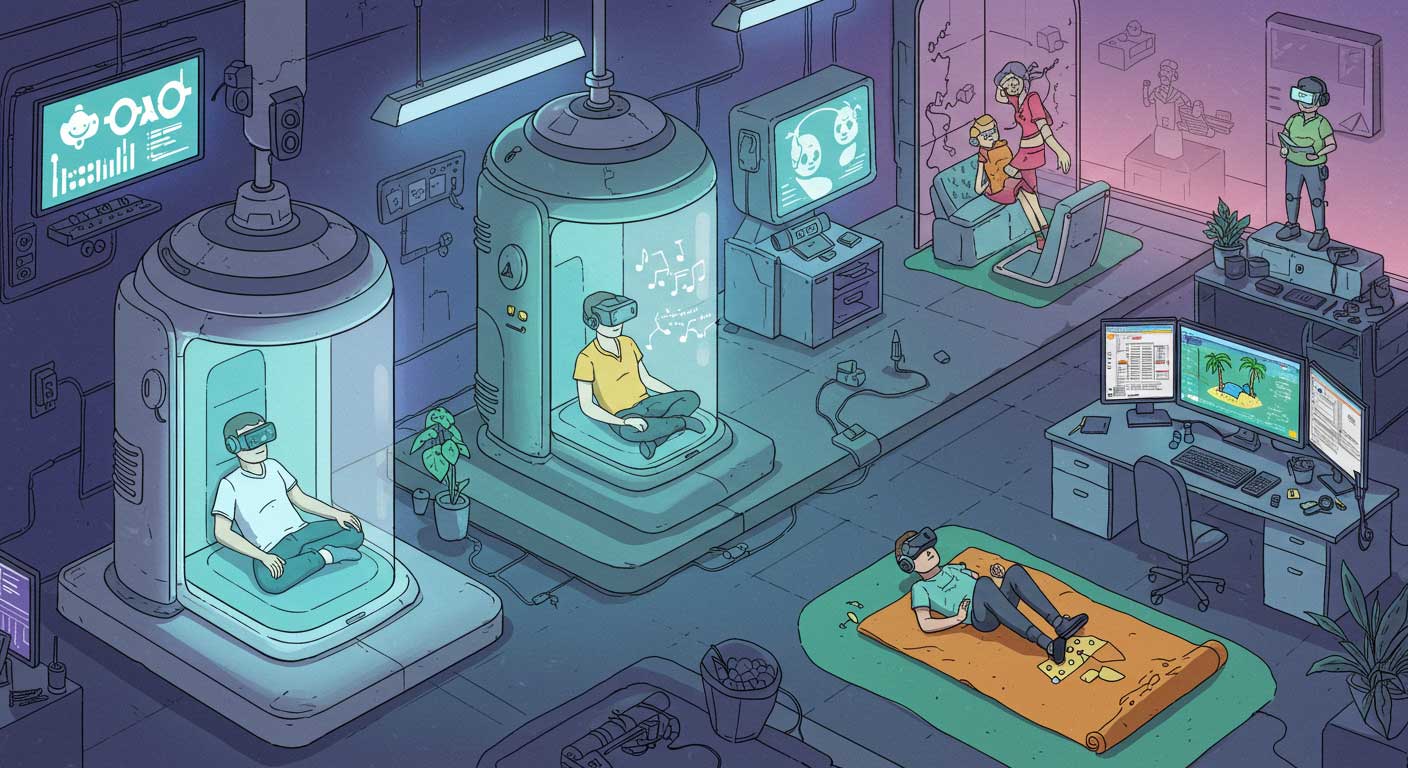

第4章:AIによる「積極的さぼり設計」──“レストフロー”という考え方

近年、シリコンバレーでは「レストフロー(Rest Flow)」という新しい概念が注目されています。

これは、「無理に集中し続けるよりも、適切に“怠け時間”を設計する方が、生産性は高まる」というアプローチです。

レストフローの設計例(AI支援):

- 30分集中 → 8分の“ご褒美動画”

- 午前中は“手を動かす作業”中心、午後は“考える系”作業回避

- Slack通知を“沈黙モード”にするタイミングをAIが自動調整

重要なのは、“サボること”を前提にタスク設計が行われるという点です。「さぼる=悪」から、「さぼる=戦略」にシフトしているのです。

第5章:怠惰をデータで裏付ける──AIが見た「最適なダラけ方」

アメリカのあるスタートアップ企業が、自社社員に次のような実験を行いました。

AIによる行動分析に基づき、あえて1日の中で「15分の無目的タイム」を3回導入した。

すると、1ヶ月後のチームパフォーマンスは以下のように改善されました。

- タスク完了率:120%

- アイデア提出数:170%

- 離職検討者:70%減

「休むこと」そのものが成果につながる──これは感覚ではなく、データに基づく事実なのです。

さらに、AIはこの無目的時間の質も分析可能です。

- ウォーキングによるブレイク:創造性向上傾向あり

- YouTube視聴:短期的なストレス軽減

- スマホいじり:逆効果(脳の疲労が増加)

つまり、“さぼり方”にも質がある。AIはそれを「最適化」するのです。

第6章:職場文化を変える──「さぼりOK宣言」が業績を伸ばす?

サボりを最適化するには、個人の意識だけでなく組織文化の再設計が必要です。

すでに世界の一部の企業では、AIを活用して次のような制度が実装されています。

- 「サボりスコア」が一定値に達したら、強制ブレイク通知が出る

- “よいサボり方”を共有するSlackチャンネルの運用

- 「集中しすぎて燃え尽きた社員」をAIが検出し、1on1を自動提案

これにより、働く側の心理的安全性が向上し、「頑張ってるのに燃え尽きる」現象が激減。

「24時間戦えますか?」の時代は終わり、「上手にサボれますか?」の時代が始まろうとしています。

第7章:未来の話──「パーソナルさぼりAI」があなたを導く?

いずれは、以下のようなAIが一般化するかもしれません。

- SlackやGoogleカレンダーと連携し、さぼるタイミングをスケジューリングしてくれるAIアシスタント

- 自分に合った“だらけ方”を提案してくれるレコメンドエンジン

- 「今日は脳が疲れてるから、1時間早く切り上げましょう」と提案するメンタルAI

ここで重要なのは、AIが人間の“弱さ”を否定せず、“設計可能な特性”として受け入れるという価値観です。

第8章:結論──怠惰の時代に、最も必要なものとは?

「サボってるんじゃない。考えてるんだ」

「今は動かないほうが、長期的には得なんだ」

これらの言葉が、単なる言い訳ではなく、AIによって裏付けられる未来がやってきます。

AIは、努力を強制するための監視装置ではなく、“人間らしさ”を肯定するパートナーへと進化しています。

だからこそ、私たちは問われます。

あなたの“さぼり癖”は、最適化されていますか?

もしあなたが、1日も休まず、常にフル稼働しているとしたら──それはもう、AI的には“非効率”なのかもしれません。