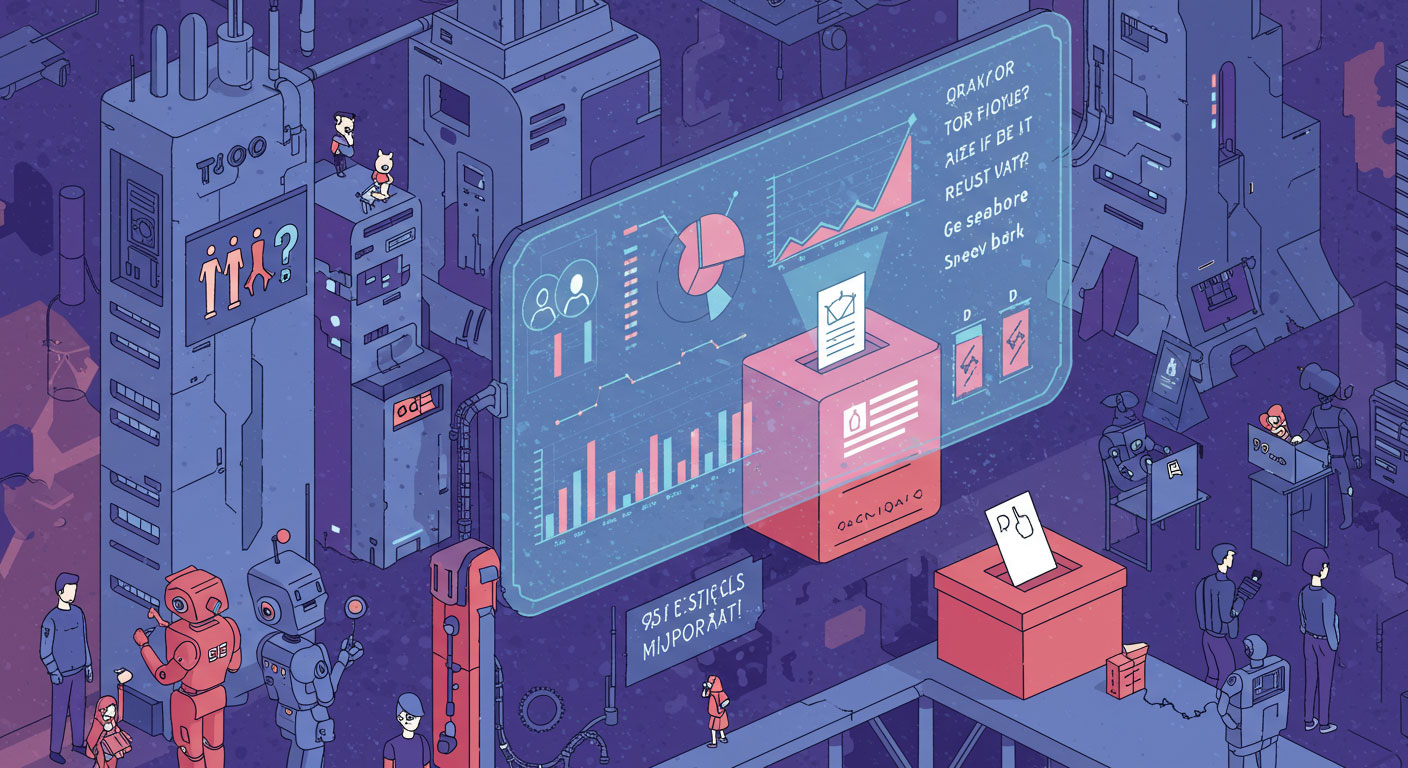

AIが“選挙”を設計したら民主主義は残るか? アルゴリズムが国民を選ぶ時代、その先にある「民意なき理想国家」のリアル

はじめに:投票するのは誰か、決めるのは誰か

選挙とは何か?——「国民が自らの意思で代表を選び、国家運営を委ねるプロセス」。

それは、民主主義の根幹にある神聖な仕組みとされてきた。

だが、もしその設計そのものが、AIによって最適化されるとしたら?

人間のバイアス、情報操作、ポピュリズム、感情的投票行動を排し、「本当に最適な人物を選ぶ」ことを、AIが代行するとしたら?

この時、「民意」は残るのか?

それとも、私たちが信じてきた民主主義は、静かに姿を変えていくのだろうか。

本記事では、AIが選挙制度を設計・運用する未来を、制度設計・倫理・権力構造・そして哲学的な問いにまで踏み込みながら、徹底的に追いかけていく。

第1章:人間の選挙は、すでに“非合理”である

選挙とは、感情のぶつかり合いである。

SNSのエコーチェンバー、メディアのバイアス、フェイクニュース、候補者の印象操作、ワイドショー政治…

人々は「誰が有能か」ではなく、「誰が共感できるか」で票を投じる。

その結果、以下のような現象が繰り返される:

- 有権者は短期的な経済対策に飛びつき、長期的な政策には無関心

- 人気者が票を集め、地味な専門家は埋もれる

- 感情的争点に議論が集中し、実質的な争点がスルーされる

つまり、現代の選挙は「合理性を排除する仕組み」になりつつある。

そこに、AIが介入する余地が生まれるのは、ある意味当然なのだ。

第2章:AIが“理想の選挙”を設計したら

シナリオ1:「最適な代表者をAIがマッチング」

候補者の能力、過去の実績、政策的整合性、倫理観、経済効果予測…

一人ひとりの選挙候補者をAIがスコアリングし、各有権者に「最適な人物」を提示する。

- 有権者の価値観・生活背景・将来設計に基づいて、マッチングが行われる

- 表層的な印象ではなく、論理的整合性と実効性が重視される

- 投票は「直感」ではなく「選択肢AとBの比較分析」の結果として導かれる

いわば、Tinder for Politics(政治版マッチングアプリ)のような構造だ。

シナリオ2:投票自体を廃止、AIが国民の代弁をする

さらに突き詰めると、投票というプロセス自体が「ノイズ」であるという思想に辿り着く。

AIが国民の膨大なデータ(購買履歴、検索傾向、SNSの投稿、遺伝的特性、居住地、職業、教育歴など)を分析し、

「あなたは本来、Xという政策を支持すべきである」

という“最適政策アラインメント”を導き出す。

結果、選挙そのものが不要となり、

「仮想的民意」に基づく国家運営が始まるのだ。

第3章:民主主義とAIの根本的な矛盾

民主主義とは、本質的に「非効率」な制度である。

無知な人も、専門家も、同じ一票を持つ。

プロセスには時間がかかり、合意形成には混乱がつきまとう。

だが、その混沌こそが「民意の多様性」であり、

時には失敗を許容しながら進む、人間らしい制度なのだ。

AIが設計する「合理的な選挙」は、こうした「非合理性」を排除しようとする。

しかしそれは逆説的に、「民意なき完璧な社会」を生み出す可能性を秘めている。

第4章:AI選挙が導く“管理された自由”

「AIが提示する選択肢」は、無限ではない。

AIは、最もパフォーマンスが良く、社会安定に資する案を提示する。

だが、それは「反体制」や「突飛な思想」を最初から除外するかもしれない。

つまり、有権者は自由に見えて、あらかじめAIが決めた“許容された選択肢”の中でしか選べない。

この構図は、「選挙の顔をした統制」に近づいていく。

第5章:すでに始まっている“AI的選挙”

- 米国ではケンブリッジ・アナリティカ事件(2016年)が象徴的だ

- 日本でもSNS広告やAIを活用した「投票行動予測」が一部政党に導入されている

つまり、AIによる「選挙の最適化」は、すでに“水面下”で進んでいるのだ。

将来的にはこうしたAI分析が、選挙管理委員会や自治体そのものに入り込み、選挙制度設計を左右する日が来るだろう。

第6章:AIによる選挙設計は、独裁か、進化か?

この問いに明快な答えはない。

- 誰もが政策に基づいて理性的に投票できる(ように見える)

- 無駄な選挙費用や印象操作が消える

- 「最適な人物」が選ばれやすくなる

一方で:

- 民意の多様性が消える

- 意見の少数派が抹殺されやすくなる

- 民主主義が“儀式化”し、AIによる国家運営の踏み台にされる

つまり、民主主義はそのまま残るのではなく、“AIに最適化された別の形”に変質する可能性が高い。

第7章:最後に問う——あなたは、自分の一票を「AIに委ねたいか?」

仮にAIが、あなたの代わりに「あなたにとって最も利益になる候補者」を選び、

その根拠を200ページのPDFで提示してきたとする。

あなたは、それに従うだろうか?

それとも、直感で「違う」と判断し、自分の意思を貫くだろうか?

AIが設計する選挙とは、「判断の外注」かもしれない。

そしてその先にあるのは、意思決定の“委託社会”である。

民主主義とは、たとえ誤った選択をしても、自分で選ぶことに価値がある制度だった。

では、その「誤り」をAIがすべて回避してくれるとき、私たちはまだ、選ぶという行為に意味を見出せるのだろうか?

おわりに:AIと民主主義の未来、その交差点に立って

AIが選挙を設計し、民主主義を補完することは可能だ。

だが、それが「民主主義を延命させる」のか、「民主主義を代替する」のかは、設計する側の思想次第である。

だからこそ、この問いは今、我々全員に突きつけられている。

- 「投票すること」とは何か?

- 「選ぶこと」とは何か?

- 「意思」とは何か?

それを考えることこそが、真の民主主義かもしれない。

そしてこの問いは、民主主義の未来をAIと共に創るために、避けて通れない道なのだ。