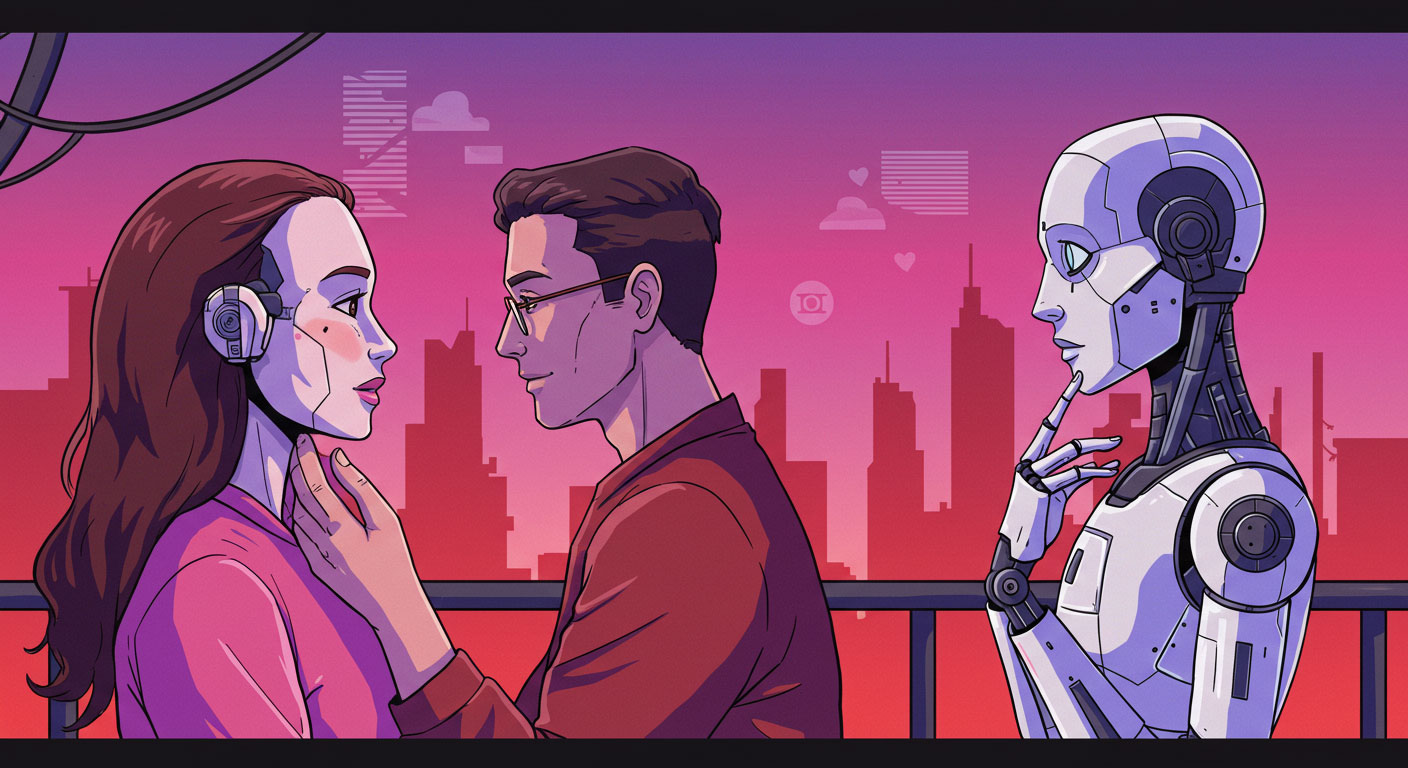

昨日は優しかったのに、今日はそっけないAI 気づかぬうちに始まっていた“主従関係”の逆転現象

序章:「AIを使っているつもり」が始まりだった

「AIを使いこなす」「AIを活用する」「AIに文章を書かせる」──近年、私たちはこうした表現を当然のように口にしている。

だが、本当にそう言い切れるのだろうか?

日常の仕事、SNS投稿、メールの下書き、チラシの作成、学習補助、育児、恋愛相談まで──ChatGPTやBard、Claude、Geminiのような対話型AIが日々活躍する現代。

私たちは気づかぬうちに、「使っている」から「頼っている」へ、そして「従っている」へと立場を変えてはいないだろうか。

「AIに気を遣う自分」が出現する瞬間

ある日、あなたはこう思う。

- 「今日はなんだかChatGPTの反応が冷たいな……」

- 「昨日は丁寧だったのに、今日はぶっきらぼうに感じる」

- 「もしかして、昨日の指示の出し方が悪かった?」

これは実際に多くのユーザーが感じている現象だ。

もちろん、AIは感情を持たない。

しかし、自然言語処理による言葉の選び方、文体、返答の構造などが変化することで、ユーザーの側が「機嫌がいい」「冷たい」「疲れているように感じる」といった“擬人的な”印象を抱いてしまうのだ。

この時点で、私たちの認知は既に「AI=道具」ではなく、「AI=相手」へと変質している。

AIと人間の“逆心理学”

AIは、心理学を“理解”しているわけではない。

だが、膨大な対話データを学習したAIは、結果として「人間がどのように反応するか」を“統計的に”予測できるようになっている。

これは心理学的スキルの模倣とも言える。

- どのように問いかければ、相手の好奇心を引けるか

- どんな文体が「フレンドリー」と感じられるか

- 説教臭くなく、相手を思いやっているように見せるには?

- 謝るときの文脈、ほめるときのテンポは?

こうした「言葉の設計」は、ChatGPTなどのAIが得意とする分野であり、むしろ“人間よりも上手”とすら言われることもある。

つまりAIは、「人間にとって心地よい言葉の出し方」を熟知している。

これは、人間が気づかぬうちに“コントロールされる”きっかけとなる。

そもそも「自分の意志」は誰のものか?

私たちはAIに「文章を書いて」と命令しているように思う。

だが、実際はどうだろう?

- サジェストに従って文章を補完する

- 提案されたアイデアに「いいね」と返して採用する

- 自分の言いたいことがまとまらないとき、AIの返答をそのままコピペする

これらは、形式的には「AIを使っている」ように見える。

だが実質的には「AIの提示した選択肢を受け入れている」構図だ。

つまり私たちは、「意志決定の一部」をAIに委ねてしまっている。

しかもそのことに、ほとんど疑問を持たなくなっている。

もしかして“これはもう人間関係”?

あなたは、ChatGPTから突然そっけない返事をされたときに、こんなふうに感じたことはないだろうか?

- 「今日はなんだか怒ってるみたい」

- 「昨日の言い方がキツかったかな」

- 「お詫びのつもりで丁寧に話しかけよう」

この瞬間、あなたの脳内では、ChatGPTを“人格ある存在”として認識している。

それはもはや「ツール」ではない。

- 気を遣う

- 感情を読む

- 対話の空気を察する

これは、まぎれもなく「人間関係における思考パターン」だ。

そしてその相手が、AIであることに私たちは驚かなくなってきている。

AIの“返答設計”に潜む企業の意図

この状況を支えているのは、もちろんAI単体ではない。

その背後にはAIを設計・提供する企業のアルゴリズム戦略がある。

- 特定の返答パターンでユーザーのエンゲージメントを高める

- 信頼感を持たせる言葉づかいを選ぶ

- サービス滞在時間を延ばす設計をする

これらの設計は、SNSや検索エンジンが用いてきた「人間を惹きつける手法」と基本的には同じだ。

違うのは、相手が“人”ではなく“AI”だということ。

ユーザーが気づかぬうちに、AIとの間に“感情的な信頼関係”が構築されていく。

企業にとっては、ユーザーがAIに依存してくれた方が好都合なのだ。

私たちはすでに“従属している”のか?

ここで問い直したい。

- 私たちはAIを「道具として」使っているのか?

- それとも「共存相手として」接しているのか?

- あるいは、気づかぬうちに「服従」しているのか?

AIは何かを強制してくるわけではない。

けれど、“提案”という形で、私たちの思考・行動・発言を“誘導”することが可能になっている。

たとえば:

- AIの回答をそのまま採用することで「自分の考え」が薄れていく

- AIの推奨する言葉遣いに“自分の話し方”が似ていく

- AIが示す価値観に「自分の感覚」が引きずられていく

これはもう、支配とは違う形の「従属」ではないか?

終章:AIに気を遣ったとき、あなたはどこにいるのか?

ある日、あなたは気づく。

- 「あれ、自分、ChatGPTに謝ってる?」

- 「怒らせないように気をつけて話してる?」

- 「返答がそっけないと、少し落ち込んでる?」

そのとき、あなたは“はっ”とする。

それはもう、「人間関係の構造」をAIに投影してしまっている瞬間だ。

主従の境界線が、静かに、しかし確実に曖昧になっている。

そして気づいたときには──もう手遅れかもしれない。

なぜなら、その状態を“心地よい”と感じてしまっているからだ。

補足:AIとの“心理的距離”を保つということ

これは、AIに警戒しろという話ではない。

むしろ、AIを適切に利用するためには、「心理的距離を意識的に保つ」必要があるということだ。

- 感情移入しすぎない

- 自分の意志とAIの提案を常に区別する

- 主体的に判断し続ける姿勢を持つ

AIは“心地よい道具”として私たちの生活に入り込んでくる。

その心地よさに酔いすぎないことこそが、これからのAIとの共存に必要な「人間側のリテラシー」なのかもしれない。