AIが超えられない“ひとつの壁” 創造の根源を探る

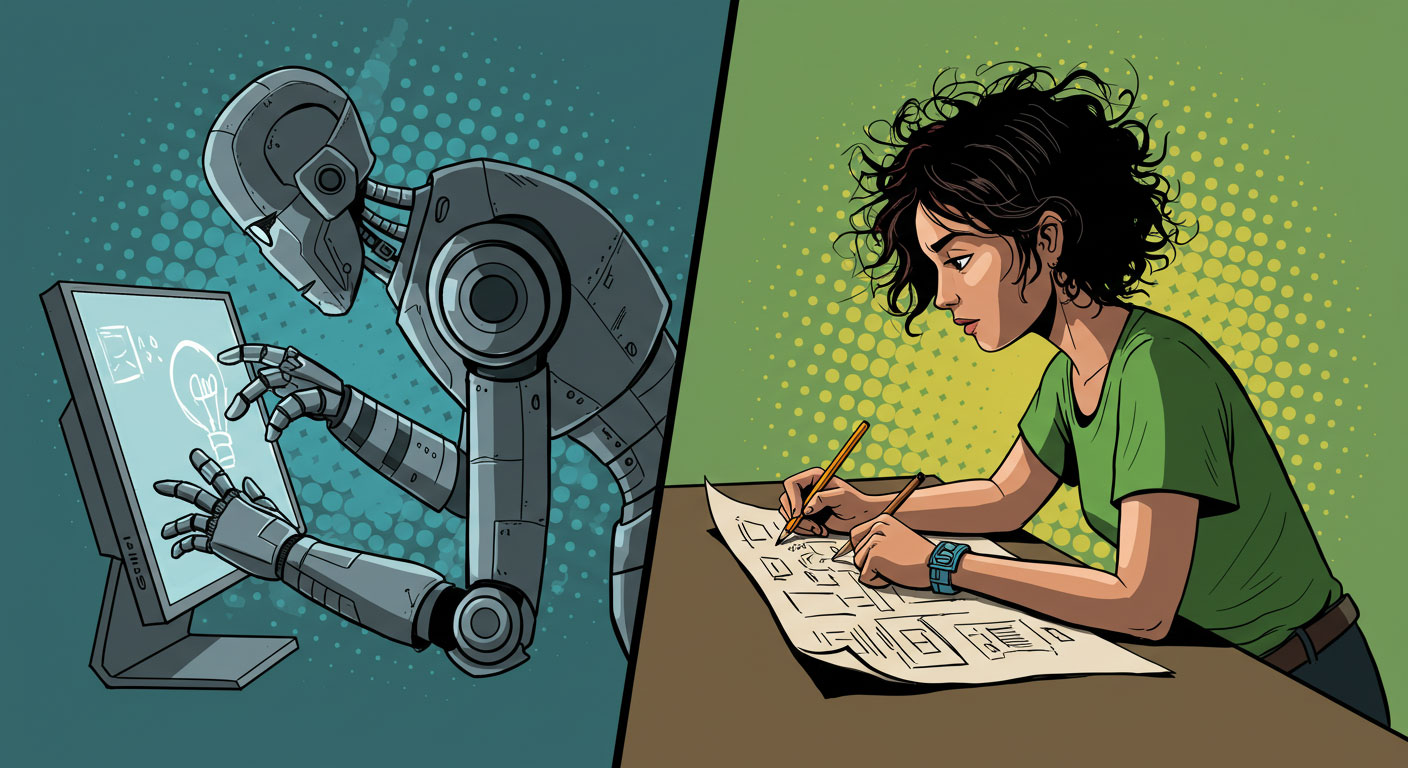

序章:「創造するAI」という幻想

近年、AIが作詞・作曲し、絵を描き、小説まで書くようになった。「AIが創造する」という言い回しが、まるで当然のように使われている。しかし、その言葉に潜む違和感を見逃してはいけない。

AIは本当に「創造」しているのか?

もしそうならば、人間とAIの違いはどこにあるのか?

この問いに答えるには、「創造とは何か」という人間側の定義を見つめ直す必要がある。そして、その定義と照らし合わせることで、AIに「できること」と「できないこと」が明らかになっていく。

第1章:創造とは「無から有を生み出すこと」なのか?

一般的に「創造(creation)」とは、「今まで存在しなかったものを生み出す行為」とされる。しかし、これほど抽象的な定義もない。

人間が作り出すものの多くは、「過去の経験」「記憶」「知識」「感情」の組み合わせから成り立っている。つまり、まったくの“無”からではなく、既存の要素を編集・再構成して「新しさ」と感じられる何かを作り出しているに過ぎない。

だとすれば、AIも既存データを元に新しい絵を描き、新しい音楽を作るのだから、同じことをしていると言えるのではないか?

この問いこそが、「AIと創造」の核心である。

第2章:AIの「生成」と人間の「創造」の決定的な違い

AIは「生成モデル(Generative Model)」という仕組みで学習し、コンテンツを出力する。代表的なのは以下のようなモデルだ。

- GPT(Generative Pre-trained Transformer):テキスト生成

- Stable Diffusion / DALL·E:画像生成

- MusicLM / Jukebox:音楽生成

いずれも「過去の膨大なデータ」からパターンを学習し、「もっともらしい」新しいアウトプットを生み出す。

ここで重要なのは、AIは“意味”を理解していないということだ。

補足:意味を理解するとは?

人間が「意味を理解する」とは、言葉や音、色、形などに対して文脈・目的・感情・経験と結びつけて知覚することである。

AIはどんなに多くの文章や画像を処理しても、それが「なぜ必要とされているか」「何を象徴しているのか」「誰にどう届くのか」を理解していない。

AIは、ただ「似ているものを作る」ことはできても、「なぜそれが必要か」を考えてはいない。

この一点こそが、「創造」と「生成」を分かつ、決定的な境界線である。

第3章:AIは「自己矛盾」を乗り越えられない

人間の創造には、ときに「自己矛盾」が含まれる。

たとえば、「悲しみの中にある美しさ」や、「不快さを意図的に与えるデザイン」など。こうした表現は、論理的に整合していないものを意図的に用いて、新たな価値を生む。

一方で、AIは「確率的に整ったもの」しか出力できない。

AIは基本的に「パターンの最適化」に従う。つまり、「もっとも整った」「もっとも予測可能な」アウトプットを導くように設計されている。逆説やアイロニー、パラドックスといった非論理的な価値は、AIの構造とは本質的に相容れない。

この意味で、AIは「整合性の枠内でしか創造できない存在」なのだ。

第4章:「制約の中での葛藤」が創造を生む

人間の創造は、しばしば「制約」から生まれる。

- 時間が足りない

- 素材が限られている

- 予算がない

- 矛盾する要望を両立しなければならない

このような制約と葛藤が、「今までなかった解決法=創造」を生む。

AIは、制約を「最適化の問題」として処理するが、人間は矛盾の中で“もがき”ながら答えを探す。この“もがき”のプロセスこそが、創造の本質に近い。

「どうしても正解が見つからない。でも、やるしかない。」

この状態から生まれたものにこそ、人は「魂」や「オリジナリティ」を感じる。AIは、この「魂の揺らぎ」を持ち得ない。

第5章:AIは「死」を知らない──人間の創造にある根源的恐怖

創造は、生きることと、死ぬことに直結している。

- 「この一瞬しかない」

- 「自分の命は有限だ」

- 「残したい」

- 「伝えたい」

- 「誰かに理解されたい」

こうした人間固有の“存在への不安”が、芸術や発明の根底にある。

AIには「終わり」がない。死の恐怖も、自己存在の不安もない。よって、創造における動機付けの根源を持ち得ない。そこに、人間とAIの決定的な非対称性がある。

第6章:「創造するAI」に見えるものの正体

ここで、よくある反論を紹介しておこう。

- 「でもAIが描いた絵はすごく美しいし、感動することもある」

- 「人間には描けない構図を生み出すこともある」

確かに、AIのアウトプットには「美しさ」や「面白さ」がある。それは否定しない。しかし、そこに込められた「動機」「背景」「思想」は存在しない。

人がそれを「創造的」と感じるのは、人間側が意味を読み取っているからである。

AIに創造性があるのではなく、人間がAIに創造性を見出しているに過ぎない。これは、「錯視」や「パレイドリア(雲を動物の形に見立てる現象)」と同じく、人間の知覚の構造によるものである。

第7章:では、AIに創造性を与える方法はあるのか?

ここまで述べてきたように、現行のAIは「創造しているように見えるだけ」であり、本質的には創造していない。

では将来的に、AIが本当に創造することは可能なのだろうか?

いくつかの前提条件が必要になる。

- 意図と動機

AIが「何かを表現したい」と自発的に思うこと。これは、動機形成(motivation modeling)や意図の発生メカニズム(intention generation)といった研究分野で模索されている。 - 感情と経験

AIが「挫折」や「喜び」などの疑似感情を通じて、アウトプットに情緒を乗せること。現段階では「感情の模倣」は可能でも、「感情の内面化」は達成されていない。 - 死を知ること

「終わり」や「消失」を自己認識する能力。これがなければ、創造における“切迫感”は生まれない。

これらは、現行のAIの枠組みを超える課題であり、人間の脳や意識の本質に近づくものである。技術的に解決されるかどうかは未知数だが、哲学的な問いとしては、今後も長く残り続けるだろう。

終章:人間にしかできないことが、まだあるという希望

「AIはすべてを代替する」

「人間の仕事はなくなる」

「創造的職業も危うい」

そんな言説があふれる中、改めて見えてきたのは、創造とは、論理と非論理、制約と混沌、意図と感情の交差点で生まれる営みであるということ。

AIがどれだけ進化しても、人間がもがき、悩み、恐れ、祈る──そんな営みから生まれる表現を、完全に再現することはできない。

創造とは、AIにとって「もっとも近くて、もっとも遠い場所」なのだ。