AIが「人間関係の断捨離」をしてくれたら?

第1章:人間関係の“片付け”は、なぜ難しいのか?

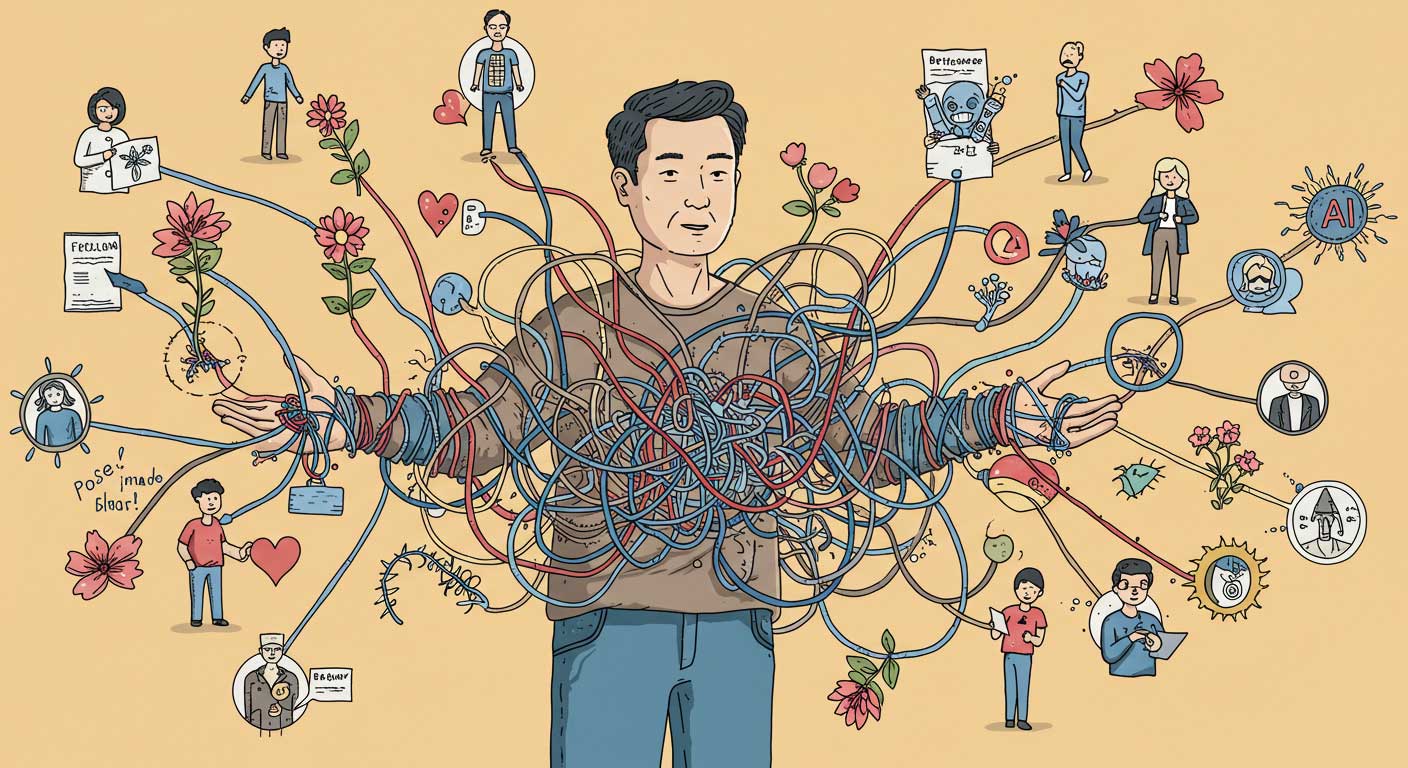

人間関係。それは、人生を豊かにもすれば、時に重荷にもなる──。

「なんとなく付き合っているけど、正直疲れる」「LINEの通知を見るだけで胃が痛い」──こんな思いを抱えながら、無理に人間関係を維持している人は少なくない。

持ち物の断捨離や、情報のミニマリズムは、ここ10年で市民権を得た。だが、人間関係においてはどうか?

物と違って、感情と歴史が積み重なっている分、簡単には捨てられない。それが、SNSのフォロワーのひとりであっても、昔の職場の同僚であっても、あるいは「家族」だったとしても。

私たちは、「続けるべき関係」と「手放すべき関係」を、どう判断したらいいのか分からなくなっている。

そんな“人間関係の迷子”に、AIが力を貸すとしたら──?

第2章:AIが“断捨離支援”する未来図

AIが人間関係を「スコア化」する──。そんな時代が、すでに現実味を帯びてきている。

たとえば、あるAIは以下のような情報を収集・解析することができる:

- 過去1年のメッセージ頻度や内容(感情分析含む)

- 物理的な接触(会った頻度・会話の長さ)

- SNSでの相互アクション(いいね、コメント、タグ付けなど)

- 自己申告の「関係のストレス度」「幸福度」スコア

これらのデータから、AIは「あなたにとって、この人間関係はプラスかマイナスか」を可視化するインサイトを提供できる。つまり、主観では見えない“関係性の体温”を数値で提示できるのだ。

もちろん、最終的に関係をどうするかを決めるのは人間自身である。だが、その「判断」に至るまでのストレスを、AIは肩代わりしてくれる。

第3章:倫理的リスク──AIに「縁切り」を任せていいのか?

ここで、重要な問いが浮かぶ。

「人間関係を“数値”で測ることに、倫理的問題はないのか?」

この問いは鋭い。人間の感情は、数値化できない微細なニュアンスでできている。

たとえば、頻繁に連絡を取らない親友の存在。

あるいは、辛口だけど的確なアドバイスをくれる先輩。

「距離感」が冷たさを意味するとは限らないし、「頻度」が愛情の証とも限らない。

AIは、こうした“関係性の文脈”をどこまで理解できるのか?

現在のAI(とくに自然言語処理系のモデル)は、文脈理解能力を年々高めてはいるが、「非言語的空気」や「長年の信頼関係に基づく沈黙」を完全に読み取るのは、まだ難しいとされている。

それゆえ、AIが断捨離の“判断材料”を提示することは可能でも、「切る」「切らない」を最終決定する権限は、あくまで人間に残すべきだという指摘がある。

第4章:AIに「友人の棚卸し」を任せてみた──実験的アプローチ

実際に、AIを活用した「人間関係の棚卸しツール」は、すでに一部で試みられている。

ある大学の研究チームが開発したプロトタイプツールでは、ユーザーのSNSデータ・メッセージ履歴・自己申告スコアをもとに「関係の質」を5段階で可視化するダッシュボードが存在する。

その結果は──驚くほど冷静で、ある種の“整理感”をユーザーにもたらしたという。

- 「この人、もう3年以上会ってなかった」

- 「常に私ばかりが連絡していた」

- 「感情的負担が多いとAIに分析されていた」

こうした客観的データの提示により、「もう少し距離を置こう」と思える心理的ハードルが、ぐっと下がったのだ。

重要なのは、これは「切るための道具」ではなく、「自分を見つめ直す鏡」であるということ。

AIの“冷徹さ”が、かえって私たちの感情の整理を後押しすることもある。

第5章:「断捨離」後の空白をどう埋めるか──再接続のためのAI活用

関係を手放したあと、私たちは孤独になるのか?

じつは、AIは「断捨離」だけでなく「再接続」の支援にも活躍できる。

たとえば:

- 自分と価値観が近い新しい人脈を、AIが推薦する

- コミュニケーション傾向に基づいて、相性の良いネットワークを提案する

- 過去に縁が切れた人の中から、「再接続した方がいい相手」をレコメンドする

まるで「Netflixのレコメンド機能」が友人関係に適用されたような世界だ。

これは、SNSの“誰でも繋がれる”という拡張思想ではなく、“意味ある関係性を再構築する”という深さを追求したネットワーク形成支援である。

第6章:ビジネスにおける“人間関係AI”の応用

この「人間関係の断捨離AI」、ビジネスに導入したらどうなるか?

たとえば以下のような応用が考えられる:

- 営業先のリスト最適化:AIが、関係性や返信率、成約率を分析し、「切るべき顧客」「育てるべき顧客」を分類

- 社内チームの再編成:プロジェクトの過去ログやチャット履歴を分析して、「生産性が高いチーム構成」を提案

- 取引先との関係性スコアリング:感情分析を用いて、相手企業との“信頼残高”を算出する

人間関係の可視化は、個人のメンタルだけでなく、企業のパフォーマンスにも関わる“資産”になり得るということだ。

第7章:AIが選んだ“つながり”は本物か?

ここで、最後に残るのはこの問いだ。

「AIが選んだ関係は、果たして本物なのか?」

確かに、AIは「最適な関係」を提案できるかもしれない。だが、人間の感情は「最適」だけでは満たされない部分もある。

「効率が悪くても、なぜか好きな人」

「時間を取られても、一緒にいたい人」

そうした非合理な情熱こそ、人間の人生の豊かさを形作っているのではないか?

だからこそ、「AIによる断捨離」は、手段であって目的ではない。

私たちが本当にすべきなのは、AIの判断に「従う」ことではなく、「照らし合わせる」ことなのだ。

おわりに:人間関係の“棚卸し”は、自分を知る旅でもある

「人間関係の断捨離」は、けっして“縁を切る”ことが目的ではない。

それは、「今、自分はどんなつながりの中で生きているのか」を把握するためのプロセスであり、「どんな関係が、自分を生かしてくれるか」を再発見する機会である。

AIは、その旅の“ガイド”にはなれる。

ただし、どの道を選ぶか、その選択権はつねに、私たち自身にある──。